1) Introduzione terminologica

Un conflitto avviene quando si ha una divergenza d’interessi o di opinioni fra due o più parti. La Repubblica Democratica del Congo, nella sua evoluzione storica, è stata dilaniata da molti conflitti, di cui subisce tutt’ora gli effetti.

Caratteristica che contribuisce ad aumentare la complessità dei conflitti in RDC è la presenza di molteplici etnie sul suo territorio, che ammontano all’incirca a 250.

Un’etnia si può definire come un gruppo di persone omogeneo, ossia che condivide al suo interno lingua, cultura e tradizioni, rivendicando un’identità comune. Spesso accade che un gruppo etnico si riunisca in una tribù, la quale ha una coesione di carattere territoriale oltre che linguistica e sociale.

Spiegare la storia delle etnie che compongono la Repubblica Democratica del Congo non è affatto facile, e non sarà lo scopo di questo articolo, che invece intende focalizzarsi sulla recente questione del gruppo ribelle M23 e il suo ruolo nella regione orientale del Paese. Il gruppo M23, infatti, si è costituito a partire da un conflitto d’interessi tra diversi gruppi etnici. Rappresenta un esempio concreto di come la complessità etnica possa sfociare in scontri armati. Nei paragrafi successivi si spiegheranno le origini del gruppo M23 e le sue caratteristiche principali. Inoltre, si mostrerà come tale gruppo abbia contribuito a provocare un clima di instabilità nella provincia del Nord Kivu, situata nella parte orientale della RDC. Nei primi paragrafi, si tenterà innanzitutto di fornire alcune coordinate sulle origini etniche della RDC. In questo modo, si fisserà un contesto e una misura della vasta eterogeneità di popolazioni presenti sul suo territorio.

Per concludere, lo scritto mira a spiegare come Magic Amor operi per fornire un appoggio e una speranza alle tante vittime civili dei conflitti etnici che hanno tormentato il Paese.

2) Origini etniche in Repubblica Democratica del Congo

Partendo dalle

origini delle differenti etnie in Repubblica Democratica del Congo, è possibile

risalire alle prime popolazioni stanziatesi sul suo territorio. Precedentemente

al 2000 a.C., in RDC erano già presenti i Pigmei e i Nilotici, principali

gruppi autoctoni di cui si ha testimonianza.

Tuttavia, sarà solo a seguito della grande ondata migratoria della popolazione Bantu,

proveniente dal Nord Africa, precisamente dal territorio degli attuali Camerun

e Nigeria, che la RDC si costituì in molteplici gruppi etnici. Questi ultimi

formeranno dei clan che poi si raggrupperanno in quattro Regni: il Kongo, a

sud-ovest della Repubblica Democratica del Congo; il Regno Kuba, nel centro

della RDC; l’Impero Luba, che dalla parte centrale si estende fino al

nord-ovest del Paese e l’Impero Lunda, che occupava gran parte del centro fino

all’area a sud-est della RDC.

I Regni costituivano veri e propri Paesi, con una loro indipendenza, e una

propria identità culturale; riusciranno a superare le controversie che si

creeranno fra loro ricorrendo ad accordi e alleanze, vivendo un periodo di

stabilità.

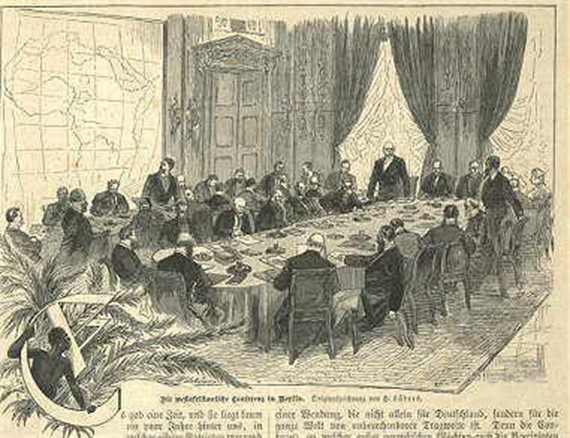

A cambiare questa situazione di equilibrio sarà la Conferenza di Berlino del

1884-1885, conosciuta anche come Conferenza sul Congo. Oltre a regolare il

commercio europeo in Africa centro-occidentale nelle aree dei fiumi Congo e

Niger, infatti, la Conferenza sancì la nascita dello Stato libero del Congo

sotto l’influenza di Leopoldo II del Belgio. Il sovrano belga riunì così tutti

i territori congolesi, costituendo uno Stato indipendente, su cui esercitava un

controllo personale quasi assoluto. Conseguentemente, ignorava del tutto le

differenze esistenti tra i quattro Regni, sfruttando la popolazione locale che

venne impiegata nella raccolta di caucciù. A partire dal 1908, il Congo belga

divenne una colonia vera e propria; quindi, iniziò un forte afflusso di coloni

dall’Europa e proseguì lo sfruttamento economico delle immense risorse del

territorio. Gli anni del colonialismo termineranno ufficialmente il 30 giugno

1960, con la proclamazione dell’indipendenza del Congo.

3) Ripartizione geografica delle grandi tribù in RDC

Avere un quadro generale dei principali gruppi etnici presenti in Repubblica Democratica del Congo permette di orientarsi nella complessità e diversità delle tribù che lo caratterizzano.

Innanzitutto, vi sono i Bakongo, abitanti del regno del Kongo, corrispondente al Kongo-Central di oggi. In secondo luogo, i Kuba, di cui fanno parte le etnie Pende, Mbala e Kuba.

Considerando poi la ripartizione geografica delle tribù più importanti in RDC, si individuano: le grandi etnie dei Mongo, Bangala, Mbuza che occupano il nord-ovest del Paese, nella provincia dell’Equatore, dove è presente la foresta equatoriale; a nord-est del Paese, nella provincia orientale, invece, Mbangi, Ngombe e Doku, popolazioni di pescatori provenienti dal Sudan, che al loro arrivo hanno combattuto con i Mbenza per il controllo dei loro territori; al centro del Paese e nella regione del Grand Kasai, vi sono Luba e Tetela; a sud-est Kunda e Keti; a est Nande, Barega, Kumu, e Lega.

Ciascun popolo occupa una parte specifica del territorio, in accordo con il principio della propriété du sol. Inizialmente, tale principio si traduceva nella possibilità per ogni individuo di rendersi liberamente proprietario di un certo territorio. Successivamente, con la legge “Bakajika” del 7 giugno 1966, finalizzata a regolare il regime giuridico della proprietà fondiaria, il suolo e sottosuolo del territorio della RDC appartenevano allo Stato congolese. Grazie alla legge del 20 luglio 1973, il quadro giuridico relativo al regime della proprietà verrà completato e rafforzato. Di conseguenza, il suolo e sottosuolo congolese, da quel momento, costituiscono una proprietà esclusiva, inalienabile e imprescrittibile dello Stato. Pertanto, solo lo Stato detiene il potere di concedere il diritto di fruizione del suolo a individui o comunità locali.

La descrizione effettuata circa le origini etniche delle popolazioni che abitano il territorio congolese e la complessa ripartizione geografica delle tribù presenti oggi sono un indicatore della diversità culturale del Paese. Tale diversità, se è fonte di ricchezza da un punto di vista identitario, può concorrere a creare situazioni di contrasto fra differenti gruppi etnici. L’affermarsi del Movimento del 23 Marzo a partire dal 2012 nella provincia del Nord Kivu è una dimostrazione di come il fattore etnico eserciti un peso rilevante nel manifestarsi di lotte armate.

4) Origini della ribellione e rivendicazioni del gruppo M23

Il territorio orientale della Repubblica Democratica del Congo è ormai da decenni travagliato da scontri e violenze, portatrici di instabilità sociale e di una profonda crisi umanitaria, divenute insostenibili per la popolazione locale. Tra i protagonisti di questa vicenda figura il gruppo degli M23.

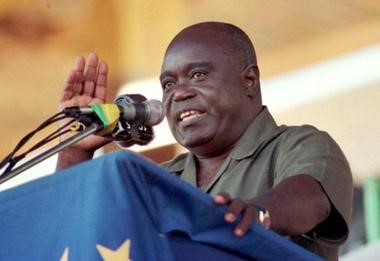

Il Movimento del 23 marzo, gruppo militare ribelle conosciuto anche come M23 si costituì nel 2012 nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Diretto dal comandante Sultani Makenga, questo movimento si compose a partire dal CNDP (Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo), formazione paramilitare di etnia Tutsi di base nelle province orientali della RDC, creata da Laurent Nkunda. Il CNDP negli anni ha assunto un ruolo fondamentale nel conflitto del Kivu, combattuto dalle milizie della regione contro le forze governative della Repubblica Democratica del Congo.

Per comprendere le origini e le cause della formazione del gruppo M23 è necessario fare un passo indietro fino al 1994, durante il genocidio dell’etnia Tutsi verificatosi in Ruanda, Paese confinante a oriente con la RDC. In quegli anni al governo con il presidente ruandese Juvénal Habyarimana vi erano forze esponenti dell’etnia Hutu, la quale si scontrerà con la contrapposta etnia Tutsi nella guerra civile che si protrasse dal 1990 al 1993. L’odio interetnico molto diffuso tra Hutu e Tutsi costituì la causa scatenante del conflitto che culminò con il genocidio dell’etnia Tutsi e della componente moderata degli Hutu.

A causa di questo episodio, tra i più violenti e sanguinosi nella storia del XX secolo, le popolazioni Tutsi insieme agli Hutu più moderati fuggirono per rifugiarsi nella vicina RDC. Il leader Joseph-Désiré Mobutu, al tempo dittatore della Repubblica Democratica del Congo, da lui rinominato Zaire, scelse di accogliere i profughi ruandesi nella zona orientale del Paese, aprendo le frontiere.

Mentre il governo ruandese inviava militari nel territorio della RDC per tracciare i Tutsi, questi ultimi si univano agli Hutu moderati per formare i Banyamulenge.

Riguardo la storia del gruppo dei Banyamulenge bisogna considerare che non vi è pieno accordo sulla loro identità. Secondo altre fonti, infatti, i Banyamulenge costituiscono una minoranza etnica all’interno della RDC, nella provincia del Sud Kivu. Stanziatesi in quest’area tra il XVI e il XVIII secolo, emigrando dai luoghi corrispondenti agli attuali Burundi, Ruanda, Tanzania e Uganda, una parte dei Banyamulenge avrebbe scelto, tra gli anni Sessanta e settanta del secolo scorso, di migrare nella regione meridionale del Katanga nella RDC.

Tuttavia, nel 1998 quasi 20.000 Banyamulenge sono stati costretti a fuggire dal Katanga, dopo aver subito un attacco, perché considerati “stranieri” in quel territorio. Per questo motivo ai Banyamulenge, negli anni 80 del XX secolo, è stata negata la cittadinanza e un decennio più tardi lo Stato congolese ha richiesto la loro espulsione dal Paese, a seguito di una risoluzione parlamentare che aveva lo scopo di far rientrare nelle loro terre d’origine tutti i discendenti ruandesi e burundesi. L’ideologia secondo la quale i Banyamulenge siano degli invasori e non abbiano diritto a risiedere sul suolo congolese è stata tramandata tra le generazioni, alimentando un sentimento di odio e provocando violenze e attacchi da parte di gruppi e milizie armate contro questa popolazione. Tali atti di forza sono stati appoggiati dalla mancanza di azione dell’armata regolare congolese.

Il gruppo dei Banyamulenge si ritrovò dunque a combattere non solo le forze ruandesi, ma anche le popolazioni autoctone congolesi.

Inoltre, un fattore molto importante da considerare era che la zona in cui i Banyamulenge si erano stanziati è ricca di coltan, minerale molto prezioso e utilizzato per la produzione di apparecchi elettronici. Pertanto, oltre a rivendicazioni politiche e contrasti dovuti ad appartenenze etniche diverse, risulta lampante la presenza di interessi economici in gioco, dove a farne le spese, purtroppo, sono gli individui più fragili.

Un punto di svolta,

che provocò poi la nascita del gruppo M23, si ebbe con la figura del leader

ribelle congolese Laurent Kabila. Il suo obiettivo era di rovesciare il governo

Mobutu, diventando egli stesso Presidente. Per poter riuscire nel suo intento, iniziò

dei negoziati per intessere alleanze: in particolare, ottenne l’appoggio dei

Banyamulenge, offrendogli, in cambio del loro aiuto, i territori a est della

RDC. Ciò nonostante, autoproclamatosi presidente della Repubblica Democratica

del Congo nel 1997, Kabila non terrà fede alla parola data, provocando il

nascere di un disaccordo con il CNDP, che sfocerà nel conflitto del Kivu, tra

il 2004 e il 2009.

Con la firma del Trattato di pace a Goma, il 23 marzo 2009, il governo

congolese e il CNDP tentarono di avviare un processo di riconciliazione che

prevedeva l’accettazione da parte del CNDP alla propria trasformazione in un

partito politico, in cambio della scarcerazione dei suoi membri. Contrariamente

a quanto sperato, le operazioni condotte fino alla fine del 2009 non hanno condotto

alla pace e sicurezza nelle regioni orientali del Congo, esasperando la già

grave crisi umanitaria presente.

Proprio dalla volontà di sottolineare il carattere fallimentare degli accordi

del 23 marzo 2009 deriva il nome del Movimento del 23 marzo, che iniziò le sue

attività ad aprile 2012, quando alcune centinaia di soldati disertarono

l’esercito del Congo – lamentandosi per le condizioni di vita in cui erano

costretti – e si unirono agli insorti di etnia Tutsi guidati da Ntaganda. Nello

stesso periodo, il governo centrale del Congo, guidato da Joseph Kabila, minacciò

di trasferire via dal Nord e dal Sud Kivu gli ex soldati del CNDP. L’annuncio provocò

un ulteriore aumento delle diserzioni e la decisione del M23 di marciare verso

Goma.

Ma quali sono le rivendicazioni del gruppo M23 oggi? Da un lato, il Movimento intende

ottenere il controllo del territorio orientale della RDC: in questo modo

avrebbe uno spazio in cui il suo popolo, il gruppo Banyamulenge, potrebbe

stanziarsi. Dall’altro, invece, mira a raggiungere il riconoscimento dei

Banyamulenge come etnia congolese. Tramite l’approvazione del gruppo come etnia

all’interno del contesto della RDC, infatti, l’M23 acquisirebbe il diritto di

entrare a far parte dell’armata regolare, conquistando la piena integrazione.

5) Ruolo della MONUSCO

Un attore da prendere in considerazione, quando si

analizza la situazione della RDC in relazione al gruppo ribelle M23, è la

MONUSCO, acronimo della missione dell’ONU per la stabilizzazione nella

Repubblica Democratica del Congo. Istituita dal Consiglio di Sicurezza delle

Nazioni Unite nel maggio 2010, prese il posto della missione

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo

(MONUC), operativa dal febbraio 2000.

La creazione della MONUSCO, di conseguenza, rispondeva alla necessità di

protezione della popolazione civile coinvolta negli scontri, mantenendo un

carattere di imparzialità, senza favoreggiare nessuno schieramento. Nonostante le

operazioni di peacekeeping risultino spesso uno strumento efficace

nell’aiutare i Paesi a percorrere il difficile percorso transitorio dal

conflitto alla pace, ci sono state delle criticità nel rapporto tra la MONUSCO

e la popolazione locale in RDC. In particolare, sono da segnalare delle

difficoltà che la MONUSCO ha dovuto affrontare nell’area orientale del Paese: l’incapacità

delle forze dell’ONU di agire

efficacemente a causa di metodi di attuazione dei programmi inadatti al

contesto e

l’inabilità a muoversi sul terreno della

RDC, data la sua geografia. Questi sono alcuni dei motivi per cui parte della

popolazione congolese e lo stesso governo, a seguito di una serie di

manifestazioni nell’estate 2022, ha chiesto la partenza anticipata della

MONUSCO prevista entro il 2024.

D’altro canto, malgrado l’incapacità odierna di contribuire alla

stabilizzazione del Paese e di contrastare l’M23, è importante ricordare il ruolo

che la MONUSCO ha svolto nel mitigare le azioni dei gruppi armati nella RDC

durante gli ultimi 20 anni. Quando la MONUC ha iniziato il suo intervento nel 2000,

infatti, il Paese era afflitto da molteplici sfide, tra cui la presenza di

eserciti stranieri e gruppi armati che minacciavano la stabilità e l’integrità

territoriale del Paese. Le decisive operazioni congiunte MONUC – FARDC (Forze Armate della Repubblica

Democratica del Congo) contro questi gruppi nel Sud e Nord Kivu hanno

contribuito in modo significativo a deteriorare le loro operazioni di terrore

sulla popolazione civile e l’instabilità delle istituzioni.

Tuttavia, permangono contrasti fra l’attuale MONUSCO e il governo congolese: all’Assemblea generale

delle Nazioni Unite dello scorso settembre il presidente Félix Tshisekedi ha

chiesto che il ritiro graduale della Missione avvenga a partire dal dicembre

2023. Oltre al lavoro poco efficace svolto dalla MONUSCO nei 23 anni in cui è stata presente sul

territorio congolese per riportare stabilità, a spingere il Presidente a

richiedere il ritiro anticipato ci sono probabilmente anche le elezioni

previste per il 20 dicembre, per ottenere il favore della fetta di popolazione che

negli ultimi anni ha manifestato contro le truppe ONU.

6) L’assassinio dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio

Un drammatico episodio che testimonia come la tensione e l’instabilità siano ancora forti nella zona del Nord Kivu in RDC è l’assassinio dell’ambasciatore Luca Attanasio da parte di una banda criminale. L’attacco, avvenuto il 22 febbraio 2021, coinvolse un convoglio del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, all’altezza di Kibumba, a 25 km da Goma, capitale della provincia del Nord Kivu. Il convoglio era diretto a Rutshuru, all’interno del Parco Nazionale Virunga, per visitare un progetto di alimentazione scolastica, ma non riuscì a raggiungere la destinazione programmata: l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e un autista congolese del PAM , Mustapha Milambo, vennero uccisi.

Le circostanze in cui si è verificato il triplice omicidio non sono state ancora del tutto chiarite, nonostante il 6 aprile scorso siano stati condannati all’ergastolo sei uomini accusati dalle autorità congolesi. Le persone in questione sono state individuate come parte di un gruppo criminale che non voleva uccidere ma rapire l’ambasciatore per ottenere un riscatto.

Rimangono ancora dubbi sulla responsabilità degli addetti dell’ONU a Goma e dei funzionari del PAM, dato che quel giorno era stata dichiarata un’allerta di sicurezza e molti militari erano stati richiamati a Goma lasciando sguarnita la strada. Trovare la verità sul caso dell’ambasciatore italiano potrebbe rivelarsi importante anche per i congolesi, che in quelle zone sono vittime di violenze ogni giorno, e potrebbe inoltre agevolare la ricerca finalizzata a far luce sulla guerra del Kivu.

7) Ripercussioni del conflitto sulla popolazione locale e ruolo di Magic Amor

In questa situazione travagliata che si trascina da ormai

molti anni, coinvolgendo le regioni orientali della RDC, le persone che

maggiormente subiscono le conseguenze degli scontri, subendo soprusi, violenze,

vivendo in condizioni precarie e di povertà, sono donne e bambini.

Tante donne per poter sopravvivere sono costrette a prostituirsi, mentre molti

bambini rimangono orfani: a volte diventano bambini soldato o vengono presi a

lavorare nelle miniere.

Secondo il rapporto condotto da Amnesty International, tra il 2022 e il 2023, i

gruppi armati in RDC si sono resi responsabili della morte di più di 1800

civili, mentre 600.000 sono state le persone sfollate internamente.

Risale a soli pochi giorni fa, il 24 ottobre, un massacro di civili attribuito

ai ribelli delle Forze democratiche alleate e intensi combattimenti tra forze

governative e ribelli del gruppo M23 nel Nord Kivu. In un rapporto pubblicato

il 23 ottobre, l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari ha

affermato che dal primo ottobre quasi 200.000 persone sono state costrette a

lasciare le loro case nei territori di Rutshuru e Masisi.

Magic Amor esiste per dare un futuro e una prospettiva diversa alle numerose

vittime di maltrattamenti, crimini e violazioni dei diritti umani che si

verificano in RDC. La sua missione nasce proprio dalla volontà di rispondere ai

bisogni della popolazione congolese, che progressivamente, negli ultimi decenni,

ha subito un deterioramento sociale, culturale ed economico.

Come testimoniato da un’associazione amica di Magic Amor che opera nel campo

dei rifugiati Kibati, ai piedi del vulcano Nyiarangongo, a circa 20 km dalla

città di Goma, la situazione dei civili in questa zona è estremamente precaria,

con il dilagare delle malattie e i continui atti di forza che le persone sono

costrette a subire, vivendo nella paura e nella miseria.

Grazie all’operato di Magic Amor, si può dare un’alternativa e una nuova

speranza alla popolazione congolese. Dal 2002, l’associazione è riuscita a

realizzate decine di strutture scolastiche, formando più di 15.000 bambini. Attualmente

nel quartiere di Kimbuta, zona situata nella periferia di Kinshasa, è attivo il

centro polivalente, composto dalla scuola primaria e secondaria Rocco Campagna,

dall’ambulatorio Antonino Nicolosi e dall’orfanotrofio Maison des enfants San

Marcello. In questi luoghi Magic Amor ha accolto e accoglie ancora oggi tanti

bambini e ragazzi vittime di sfruttamento, offrendogli la possibilità di vivere

in sicurezza, costruendo il proprio futuro in un ambiente sereno e amorevole.

Inoltre, tanti bambini che sono cresciuti all’interno delle strutture di Magic Amor

hanno avuto l’opportunità di continuare gli studi e di formarsi per svolgere

una professione, diventando maestri, medici, direttori nel contesto di Magic

Amor.

Per rendere questo aiuto possibile e continuativo c’è bisogno anche del tuo

aiuto. Scopri

come sostenere i nostri

progetti e diventare parte della nostra realtà solidale.

Camilla Ballanti